我院中标沛县徐庄矿采煤塌陷地(徐庄湿地)生态环境修复项目设计

南京大学建筑规划院有限公司生态设计研究所由南京大学建筑规划设计研究院有限公司与南京大学常熟生态研究院合作共建。该所以南京大学生命科学院安树青教授为专业学术引领人,融合南京大学规划、建筑、生态、植物、环境等优势学科为技术支撑;重点研究与发展湿地保护利用与生态恢复、水环境改善与污水净化、园林景观规划与设计、景区开发与生态旅游规划、生态文化开发策划研究、城乡一体化与新农村建设等众多领域。该所成立以来主持设计了多项湿地生态修复设计类项目,获得业主方一致好评,近日又顺利中标沛县徐庄矿采煤塌陷地(徐庄湿地)生态环境修复项目设计。

一、项目背景

徐庄湿地位于大屯街道东部,紧邻京杭运河生态廊道和微山湖,属于京杭运河1000m生态缓冲区内,生态地理区位十分重要。而项目区现状大部分为采煤塌陷区,生态环境遭到破坏,无法有效行使其生态缓冲作用。

项目组经多次现场踏勘,在结合现有资料的基础上分析徐庄湿地生态环境主要存在以下问题:

外源污染负荷重:农田退水与徐庄矿生活污水处理厂尾水直排入湿地。

生境破碎且单一:林地,滨水湿地空间丧失,鸟类与爬行动物栖息地锐减。

生态系统稳定性差:动植物种群结构单一,生态系统抵抗力稳定性与恢复力稳定性弱。

场地基础服务设施不足:缺少合理的分区和道路规划,文脉保护,基础服务设施缺失。

三、功能定位

根据徐庄湿地内外部环境现状,保护和恢复湿地生态系统,增加湿地生物多样性、优化湿地生态系统格局,提高湿地净化能力,发挥其对生态红线保护区域的生态缓冲功能,使其成为区域生态安全屏障重要的组成部分。同时,在采煤塌陷区生态修复的基础上进行合理利用,开展科普宣教、科研监测及生态旅游等工作,将湿地打造成为生态系统完善、生态功能稳定、生态景观优良的“湖滨绿肺”,构建人水和谐、滨水宜居的生态景观。

四、设计策略

针对徐庄湿地

净·尾水:满足净化周边区域面源污染:生活尾水,农业尾水,村庄生活污水的水质净化策略;

复·生态:恢复与重建采煤塌陷地湿地生态,构建丰富多样的栖息地生境;

慧·湿地:打造趣味湿地,推广湿地知识,提升湿地综合价值;

畅·文化:承载沛县历史文化,打造多样的观赏体验。

五、总体设计

在综合分析徐庄湿地土地使用性质、上位及相关规划以及现有地形条件的基础上,同时根据恢复目标的要求,项目组整体上将徐庄湿地划分为湿地净化区、湖滩净化区、文化体验区、生灵栖息区以及管理服务区。其中湿地净化区主要以净化生活处理厂尾水为目标设计;湖滩净化区以净化周边生活污水面源污染为目标设计;生灵栖息区以生境恢复为主;而湿地教育区以湿地净化农田退水的理念,实现农田污染控制为展示,展现农耕文化与湿地文化的融合。五大分区的设计,各有侧重点分明又相互结合,最大限度与全角度的发挥徐庄湿地的生态与环境价值。

六、专项设计

针对各个分区的具体修复目标以及修复条件,设计了如下具体的修复工程,具体为:

1、采煤塌陷地土地整治工程

采用局部打断、削低、拓宽、曲化等方式,对生硬、封闭边界渗透连通、曲化延展和生境重塑,恢复适宜水禽栖息空间和弹性的景观界面。土方整治工程主要布置于塌陷破坏程度大、安全保障需要和生态景观需恢复区域,集中在道路两侧及西侧坑塘处。土方工程多处采用南京大学常熟生态研究院的专利技术——生态渗滤岛。构建生态渗滤岛,一方面可以充分利用附近发电厂的煤渣废弃物,一方面又可以控制由于长期围网养殖沉淀在湿地底泥中的氮磷污染。

2、滨岸缓冲带构建工程

生态驳岸的设计结合面源污染控制与动植物生境构建为综合目标,同时考虑项目的服务功能需求。主要由生态驳岸设计工程和植被缓冲带构建工程两部分组成,其中生态驳岸设计工程主要布置于湿地现状所有驳岸处,规划实施岸线环境整治共计9 km,形成自然生态生态驳岸6 km、防浪生态驳岸 2km、绿化硬质驳岸1 km;植被缓冲带构建工程主要布置与湖区周围以及河道两侧,共恢复植被缓冲带9.4h㎡。

3、湿地植被恢复与重建工程

在布置于环湿地水面的滨岸带与水生带。徐庄湿地沼生植被主要分布在陆生植被与水生植被之间。沼生植被的恢复应选择以“乡土树种”为主的植物,采用自然式种植方式,尽显野逸的自然之趣。通过合理的植物配置,可使滨水景观达到四季有景;滨岸植物通过疏密交替空间配置,达到滨岸缓冲带丰富多变、时隐时现、柳暗花明的景观美感。

沼生植被恢复注重其护坡和污染物净化的作用,植物根系对坡面有很好的加筋和加固作用,增强了土壤结构的稳定性;可减缓坡面径流的流速,削弱径流对坡面的冲刷,阻止颗粒物的迁移,防止水土流失;同时植物的吸收吸附作用也可截留地表径流中的污染成分,减轻水体的污染负荷,沼生植被恢复还可为其它物种提供栖息地,提高生物多样性。

4、水源涵养林营造工程

造林树种选择地带性乡土树种,按照因地制宜、科学发展、合理布局、重点突出的原则,造林树种应具备根量多、根域广、林冠层郁闭度高、林内枯枝落叶丰富等特点。项目区以恢复天然阔叶混交林为主,选择耐酸性植物,如香樟、朴树、白杨树、女贞、石楠等乡土树种为主要乔木,杜鹃、苦竹、紫金牛等灌木以及狗脊、玉叶金花、羊角藤、络石等草本。通过不同树种、不同品种之间的合理搭配,形成多层次、高落差的混交林,增加生物多样性,形成稳定的生态系统,以及丰富的季相色彩,实现“春有花、夏有荫、秋有果、冬有绿”一年四季景不同的效果。水源涵养林主要布置于湿地东侧空地及其余边缘处。规划营造涵养林19.3 h㎡,其中乔木4 h㎡、灌木7.6 h㎡、草木7.7 h㎡。

5、栖息地恢复工程

栖息地恢复工程主要根据微山湖流域的动物目标物种,有根据和目的性的设置多种栖息地环境。调查显示沛县境内野生动物资源较丰富,主要为鸟类,共有鸟类 102 种,留鸟有 31 种,境内主要分布的保护动物主要有白鹤、中华秋沙鸭、大鸨、白头鹤等国家一级保护动物;灰鹤、白鹭、苍鹭、白枕鹤、鸳鸯等国家二级保护动物,这些鸟类大部分集中在微山湖和大沙河流域。距离本项目建设物理距离非常近,以上保护物种基本为本项目潜在保护与恢复目标。规划恢复鸟类栖息地约27 h㎡,其中林地3 h㎡、草滩与光滩2h㎡、生境岛2 h㎡、开敞水面20 h㎡,同时在不同树丛、灌丛和草丛放置人工鸟巢 50 处。

6、水质净化区工程

水质净化化工程主要采用生态植草沟-前置库-稳定塘多级耦联工艺流程,通过复合人工湿地等的建设,净化湿地外围农田面源来水 以及徐庄矿生活污水处理厂的尾水,提升来水水质沿湿地西侧沟渠以及道路西北侧坑塘处。规划建设植草沟0.65km、前置库0.5h㎡与多级表流湿地0.75h㎡,净化周边农田退水污染。其中强化净化区在现有坑塘水面的基础上采用多水塘活水链的设计,因势利导利用现有的地形条件,最大限度的减少土方量又可实现对低C/N比的生活污水处理厂尾水水质的进一步净化。

7、科普宣教与科研监测工程

科普宣教点主要布置于湿地内生境丰富、功能特殊且及其他适宜开展科普、人流较大的区域,规划建设湿地科普长廊3处、观鸟屋1处、湖心宣教步道及湖心岛观光平台2处、大型科普宣教展牌布置点5处及其他配套宣传材料;科研监测主要布置于湿地环境较敏感、变化波动较大的区域,规划建设环境监测站1个、点8个,湿地监测站1个、点4个,鸟类监测站2个、点2个。利用周边良好湿地生境,结合湿地的道路,建设湿地科普长廊。科普长廊设置了湿地展牌或橱窗等设施以及科普教育的素材,包括湿地动植物仿真标本、湿地生物展板以及湿地功能的介绍展板,同时还可以作为湿地活动宣传、湿地艺术作品展示长廊。湿地科普长廊不仅是人们与徐庄湿地亲密接触的串联通道,更是激发人们认知湿地、喜爱湿地、保护湿地的“进步阶梯”。

8、配套服务设施建设工程

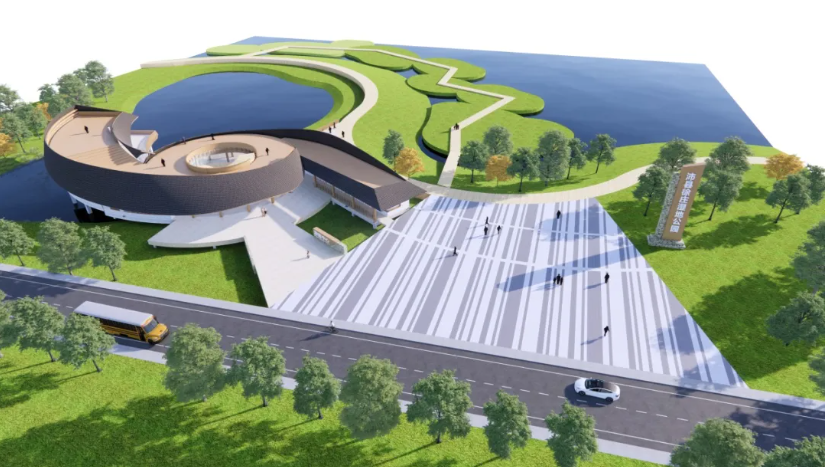

分布于湿地需提供配套服务的所有区域。规划入口集散广场1000㎡、入口集散广场10000㎡、生态停车场3500 ㎡、医疗设施设备1项、标识指示设施1000块、公园座椅10组、休闲凉亭3个、音响设备10个;其中游客服务中心兼做公园展示中心,设计双环融合的造型,展现了湿地的前世今生,如同时光在此交汇。

徐庄湿地建成后将形成区域内良好的大型生态斑块,与周边京杭运河生态廊道、苏北堤河生态廊道和微山湖饮用水源保护区等大型生态载体共同组成区域生态安全格局,以保护区域内生态环境,满足区域生态保护红线的要求,保证区域生态系统稳定性,提升区域整体生态环境质量。徐庄湿地生态环境修复项目以采煤塌陷地土壤整治与湿地生态修复协同共生为核心,在充分尊重生态系统自然演替过程的基础上,改变单一的采煤塌陷地治理土地复垦模式,通过地形塑造、水系连通及动植物多样性恢复等生态措施实现对大水面深度煤炭塌陷地进行有效恢复和利用,使其终成为一个可以自我维持、自我更新的湿地生态系统,从而发挥水陆复合生态系统的功能优势。切实解决了采煤塌陷地资源枯竭、生态功能衰退、制约区域经济发展等方面的生态问题及社会问题。同时,有助于加快建设资源节约型、环境友好型社会,形成人与自然和谐发展现代化建设新格局。